“国标”规范各地“健康码”建设运行标准

|

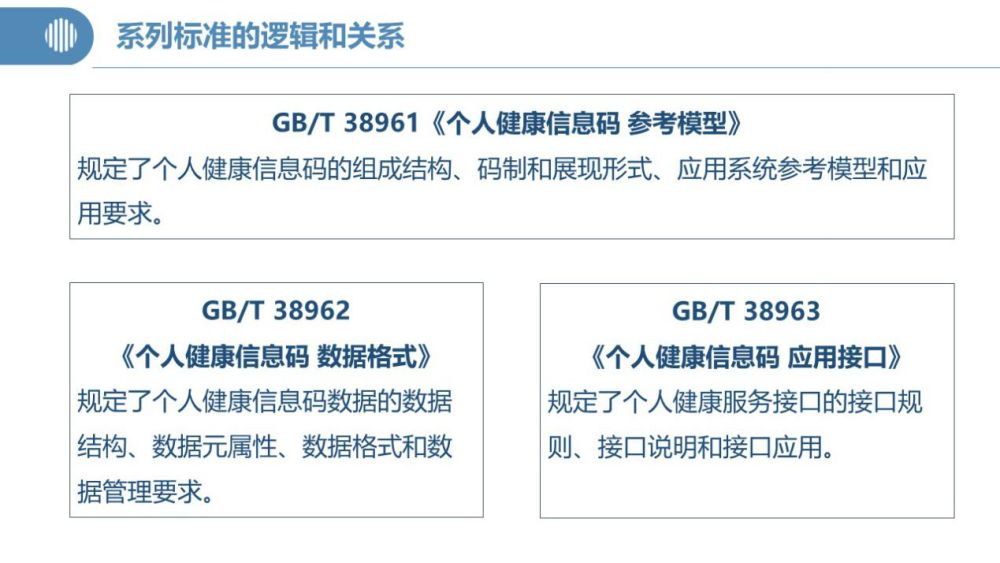

新华社北京5月21日电(记者李晓纬)“健康码”正成为当前各地群众出行和复工复产的高频应用,但各地“健康码”在运行中存在标准不统一问题。为此,《个人健康信息码》系列国家标准于近期正式发布。专家认为,健康码“国标”从多个方面规范了各地“健康码”建设运行标准,为未来“健康码”在更广泛领域的应用打下了基础。 日前,在国家市场监督管理总局标准技术管理司主办的《个人健康信息码》系列国家标准解读公益讲座上,中国电子技术标准化研究院有关专家就健康码“国标”的出台背景、研制过程、逻辑和关系、“健康码”的组成结构和应用场景,以及未来的扩展应用作了解读。 14天完成标准制定发布 之前,各地“健康码”在运行中存在码制组成不统一、数据格式不一致、缺乏数据共享和互认机制等问题,一定程度上制约了人员、货物跨地区流动。4月8日召开的中共中央政治局常委会会议要求,“在人员管控、健康码互认等方面要做到政策统一、标准一致”。制定健康码“国标”成为紧迫需求。 结合全国一体化政务服务平台“防疫健康码”建设和支撑各地健康互通互认工作,国务院办公厅电子政务办公室会同国家卫生健康委员会及国务院相关部门,研究提出了《个人健康信息码》系列国家标准,并由全国信息技术标准化委员会负责技术归口。 专家介绍说,《个人健康信息码》系列标准在4月16日正式立项。因“健康码”标准是当前科学抗疫、精准抗疫急需,适用国家标准快速程序。经过严格的标准起草、征求意见、审查等程序,4月29日,国家市场监督管理总局(标准委)印发公告,发布《个人健康信息码》系列国家标准,从立项到发布仅用了14天。 “国标”多维度规范各地“健康码”建设及运行 据了解,健康码“国标”由《参考模型》《数据格式》和《应用接口》三项标准构成。总体上来看,《参考模型》是框架性标准,重在提出“健康码”应用系统和系统间互认的技术模型;《数据格式》规范了个人健康信息数据,重点在数据“原料”层面下功夫;《应用接口》则可看作是框架模型下实现系统对接互认的操作指导手册。三项标准互为支撑和补充,共同适用于指导“健康码”系统的设计、开发和系统集成。

(中国电子技术标准化研究院供图)

标准还充分考虑了公众关心的个人隐私和敏感信息的保护问题,对“健康码”应用系统、运营方和信息管理者,以及个人健康信息的采集、加工和利用等各个环节进行了规范。

(中国电子技术标准化研究院供图)

通过开放“健康码”系统标准符合性检测和互认对接,将来更多的“健康码”或类似个人健康信息系统经技术验证后可以接入全国一体化政务服务平台,实现全国互认,进而为常态化疫情防控和复工复产提供支撑。 |

(本网站所发布文章只作为信息传播使用,不代表本网观点)

最新资讯:

资讯排行榜